今回は、2024年に改訂された調剤基本料の中でも、”在宅薬学総合体制加算”について学習記を作成したいと思います。今後も注目されていく在宅に関連する加算ですが、新しい要件や算定の注意点等、新米の私でも知識の整理ができるよう一つ一つ確認していきます!!

在宅薬学総合体制加算とは?

そもそも在宅薬学総合加算とは何のために設けられたのでしょうか?

医療連携のさらなる強化が求められている昨今において、在宅医療は非常に重要な役割を果たします。そのためまずは、内容についてのおさらいも兼ねて振り返ってみたいと思います!

在宅薬学総合体制加算とは?概要と特徴

在宅薬学総合加算は、2024年度の調剤報酬改定で新設された加算です。その役割についてザックリと説明すると、在宅患者さんにおける医薬品の管理や服薬指導を充実させるためのものという認識です。

医師や看護師の在宅訪問が限られている場合でも、そこに薬剤師の積極的な介入があれば、必要なサポートをよりスムーズに提供することができるため、医療従事者不足の中でもできるだけ潤滑な医療の提供を促進することを目的に設けられた制度なのです。求められることとしては、在宅患者さんの服薬管理や医薬品の適正使用を支援することにあります。 例えば、訪問薬剤師が患者さんの居宅を訪れ、薬の服用状況や副作用の確認を行うことで、必要に応じた適切な指導をリアルタイムで行うことができます。また、保険薬局が地域の医療機関との連携を行うことで患者さんについての情報を迅速に共有し、更新を行うことができるため、在宅医療は地域包括ケアシステムの中でも中心的な存在に位置付けられています。

在宅薬学総合体制加算の背景

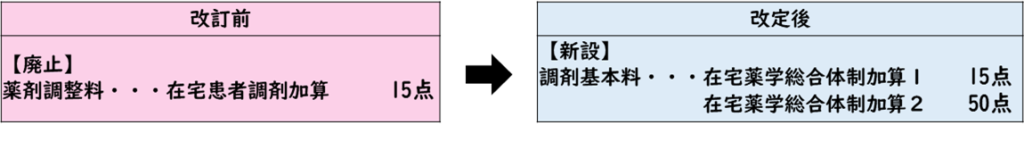

薬剤師の先生はご存じの方も多いと思いますが、2024年の改定までは調剤技術料の”薬剤調整料”に関わる加算として、「在宅患者調剤加算」という名称で15点の算定が可能なものでした。これが改訂により廃止され、評価項目も見直されたのが現行の評価体系となります。

加えて、在宅薬学総合体制加算は1と2に分かれ、より高度な医療ニーズに対応できる薬局を生み出すための算定要件が設定されています。このことからも、今後の在宅医療への推進力を発揮しようとする国の施策に気付くことができますね。

算定要件と具体例

それでは、各算定要件について見ていきたいと思います。

一言で言うと、、、従来よりもさらなる要件の強化が図られています!まあ普通に考えれば要件緩和の方が珍しいわけですが…。

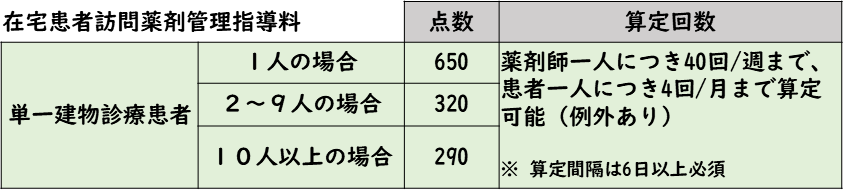

まずは算定を目指す施設は、地方厚生(支)局長へ”在宅患者訪問薬剤管理指導”を行う旨の届出が必須となります。

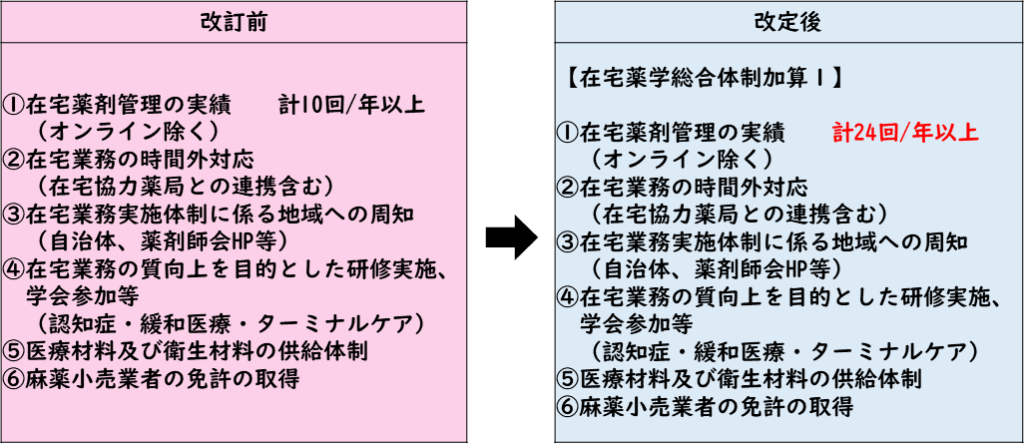

その上で算定要件に当てはめていくわけですが、改定前の在宅患者調剤加算の算定要件がベースとなっているので、最初に在宅薬学総合体制加算1から見ていきます。

在宅薬学総合体制加算1の算定要件

算定要件の内容の変化をお示し致します。

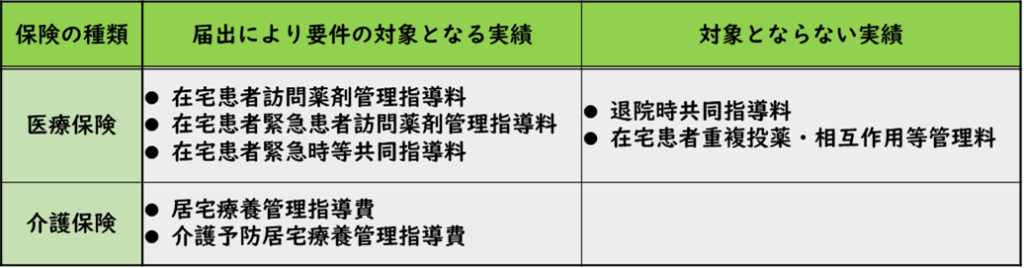

前述の通りほぼ一緒ですね。変更点は両者①として記載させていただいた”在宅薬剤管理の実績”の回数です。在宅薬剤管理の実績とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料などのことで、要件の対象となる実績は下記のようなもののことを指します。

この在宅薬剤管理の算定実績が、改訂前は計10回/年以上でOKだったものが、計24回/年以上に増加しました。その他の要件に関しては変更されていませんが、時間外での在宅対応の体制や地域への周知、研修の実施や麻薬小売業等、自身の薬局に項目が当てはまっているのか今一度確認をしてみると理解が深まりそうですね。算定点数は15点です。

在宅薬学総合体制加算2の算定要件

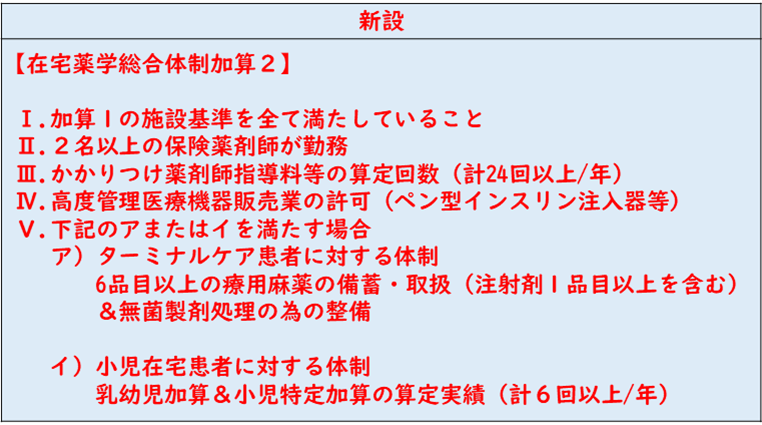

続いて、在宅薬学総合体制加算2の算定要件についてです。

こちらは新設された制度となりますが、加算1の要件を全てクリアしていることが最低条件となります。加えて、かかりつけや保険薬剤師の勤務人数、在宅患者の属性なども盛り込まれることとなり、加算2を算定できる薬局はかなり限られてくるのではないでしょうか?

算定点数は50点です。点数としては比較的高めですが、クリーンベンチなどの設備投資や算定対象患者の処方箋の受付回数も含め、費用対効果をしっかりと見極める必要がありそうです。加算2を利益に繋げられている薬局があれば、地域において差別化することがとても容易になりますね。

ちなみに加算1も2も、算定可能な回数は”処方箋の受付1回につき1回”となります。

算定の注意点

さて、ここまで算定要件についてご紹介致しましたが、算定の際に注意しておきたいこともあります。

まずは特別調剤基本料を算定している薬局です。やはり扱いは厳しく設定されており、在宅薬学総合体制加算においても点数の制限があります。

● 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局 → 点数の100分の10に相当する点数を算定可

● 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局 → 算定不可

その他、在宅に関わる他の加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費等)との併算定が不可である点や、在宅の実施記録や医師との連携記録、報告書類等の作成・保管はしっかりと行うことをお勧めします。監査・指導時に提出を求められる可能性があるため、証拠書類としては欠かせないです。

服薬管理指導料との同時算定について

在宅薬学総合体制加算と服薬管理指導料は、結論から言うと同時算定はできません。「そんなこと知ってるよ!」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、意外と対応したことが無いがためにご存じでない方も少なくないのでは?と考えております。現に私の勤める薬局の事務さんは、事務歴7年目の中堅の方でしたが、返礼があった際に原因が分からず慌てていました(笑)

本件については、私の実体験を含めた内容での解説を下記のブログでも紹介しておりますので、よろしければそちらをご覧いただければと思います。

届出・手続きはどうやる?

さて、算定のためには施設基準などを届け出なければいけませんね。手続き関連は面倒なイメージがあり、私も目を瞑りたくなってしまいますが、薬局の経営を考えるとそんなわけにはいきませんね。在宅薬学総合体制加算の届出について簡単にまとめましたので、ご一読いただければと思います。

在宅薬学総合体制加算の届出方法と必要書類

まずは在宅薬学総合体制加算の届出方法と必要書類についてです。

厚生(支)局のHPより、”様式87の3の5”という書類が確認できるかと思いますが、これが施設基準に係る届出書類となります。これの各チェック項目を埋めていき、自身の勤める薬局が施設基準に乗っ取っていることを明示します(厚生局によって書式が若干変わることもあるみたいです)。

その後、所轄の厚生(支)局へ、郵送もしくは窓口持参にて提出を行うこととなりますが、各種証明書類も忘れずに準備しておきましょう。

【証明書類(例)】

・過去1年間の在宅訪問実績

・在宅業務に従事する薬剤師の名簿

・在宅に関する研修を修了した証明書の写し

・医療機関や訪問看護ステーション等との連携体制の確認資料

(連携先一覧・文書による連携協定・協力依頼文書)

・服薬管理記録、訪問記録様式のサンプル

などなど…。

届出から適用までどれくらいかかる?

在宅薬学総合体制加算は、届出を行った時点での直近1年間の実績で判断を行うため、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の開庁日ジャストで受理された場合は当月1日)より算定可能となります。これは翌年(元旦からの適用であれば当年)の5月末日まで有効となり、以降は前年の5月~当年4月までの実績を鑑み、当年の6月1日より1年間の適用開始となります。

2024年に改訂された在宅薬学総合体制加算について、その要件や注意点等についてまとめさせていただきました。私自身、意識しておさらいしないと中々頭に入らないもので、知識の整理としていい機会になりました。特に在宅関連は今後の改定でも確実に狙われていく対象だと思いますし、今まで取れなかった加算が取れるようになったりもします。そのため、算定要件の変化には敏感になっておくに越したことはないですね。

要件の再確認や新しく知識習得したい方がいましたら、そうした皆様に当ブログがお役立ていただければ幸いです。