こんにちは!ファマステです!!

2022年に、調剤基本料の一つとして連携強化加算が新設されましたが、まだ制度として新しく不安定で多くの方が疑義解釈に苦労されたことでしょう…。

かくいう私も、ビギナー薬剤師としてまだまだ算定要件が理解しきれておらず、今後の地域医療では重要な立ち位置になってくるであろうこの加算について、知識を整理するためにもブログという形で勉強録を作成しようと思います!

連携強化加算とは?

まずは連携強化加算とは何なのかについてです。

嚙み砕いて説明すると、医療機関や介護施設、地域の薬局等が有事の際(災害や感染症など)の連携を強化し、十分な医療を滞りなく提供するための報酬制度のことです。災害時等に予め備えて、必要な体制や要件を満たすことで加算の算定が可能となります。

連携強化加算の概要

コロナウイルスを契機として2022年より新設された連携強化加算ですが、2024年以降はさらにその一部が改訂され、より具体的な要件が提示されています。

例えば、医療機関の在宅医療に対する提供体制の整備や、専門的な研修を受けさせることによる職員教育などが挙げられます。詳しい算定要件は後述するとして、現在では具体的な要件が求められたことにより医療機関が対応しやすくなったともいえます。これにより、他の医療施設との連携を強化し、地域における医療体制の向上を目指していくという意図が汲み取れますね。現在では、質の高い医療を如何に効率よく回していくかというところが論点になりやすい部分かと思いますので、この加算の概要をしっかり把握し、必要な対策を行っていきたいです。

【最新2024年度】連携強化加算 算定のポイント

2024年度の連携強化加算は、厚生労働省が発表する”施設基準”を基に算定の可否が検討されます。その施設基準は、新設当時(2022年)のものと比較して、どう変わったのでしょうか?そのポイントについてまとめていきます。

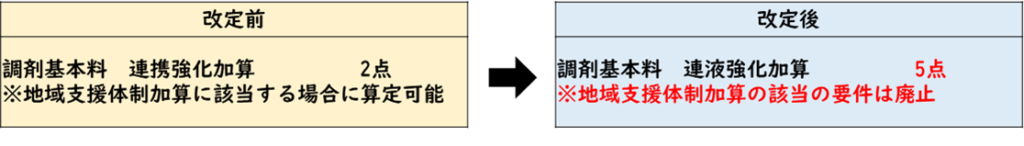

まず一つ目は算定可能な点数と地域支援体制加算に関わる届出の変更です。改訂前の算定点数は2点でしたが、これが3点引き上げられて現行では5点の加算が可能になりました。また、設立当初は地域支援体制加算に関わる加算でしたが、その枠を飛び出て調剤基本料としての加算に変更されたことから、地域支援体制加算の届出を行っていない場合でも、要件を満たせば算定が可能となりました。これにより、連携強化加算を算定するハードルが下がり、多くの医療施設における算定の検討が加速したようです。

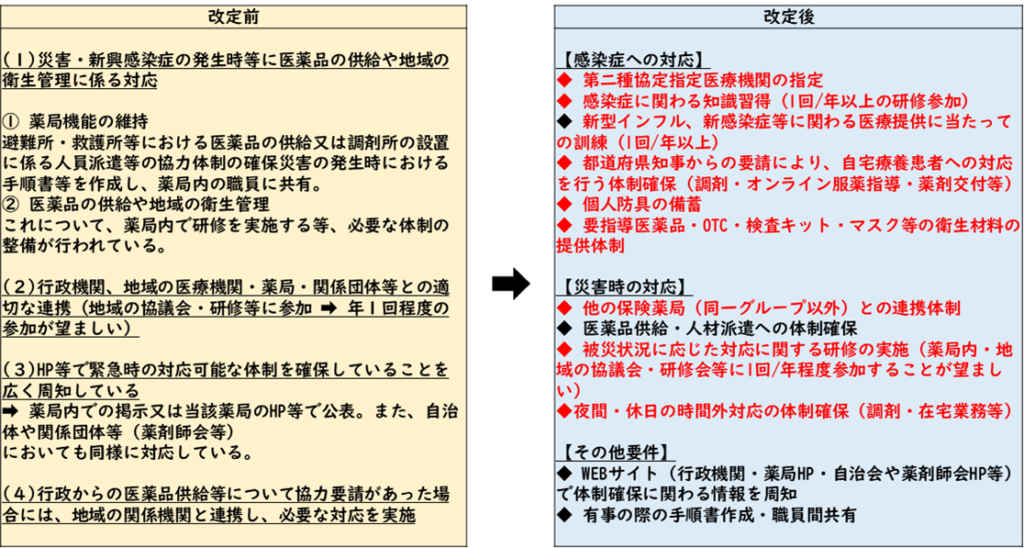

次に施設基準の内容です。下記にその内容の変更点をまとめさせていただきます。

特に内容の変更があった部分としては、まずは第二種協定指定医療機関の指定が条件に加わったことでしょう。第二種協定指定医療機関とは、新型インフルや新興感染症の診療などを行う医療機関として、都道府県知事が指定した施設を言います。ここでは、指定基準の詳細は割愛致しますが、発熱外来の実施や自宅療養患者への医療の提供体制が、感染対策と共に確保されていることが大まかな条件となります。

その他の改訂内容としては、新型インフルや新興感染症、災害発生時の状況に応じた対応策がスタッフ教育と共に確保されていることや、オンラインを活用した医療提供、検査キットなどの衛生用品の備蓄についても新しく追記されております。コロナ禍の影響を経て、昨今の状況に併せた内容がたくさん盛り込まれている印象ですね。

注意点として、この加算の算定可能な施設はあくまで調剤基本料の1、2、3のどれかを算定している施設であって、特別調剤基本料A(敷地内薬局)及びB(調剤基本料に関わる届出を行ってない)は算定できないということをしっかり認識しておきたいですね。

連携強化加算の届出方法

連携強化加算の算定については、厚生局に対して施設基準に関わる届出が必要です。届出を行う際は、算定基準をしっかりと把握する必要があります。

届出に必要な書類

届出に必要な書類としては、厚生局に掲載されている「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」という資料の一部、様式87の3の4を用いて届出を行います。

算定を行う月の前月15日までの届出が必要なので、新しく該当となった施設は期限を忘れないように気を付けましょう。

連携強化加算の未来展望

さて、ここまでで連携強化加算の概要や算定要件等についてまとめさせていただきましたが、将来的に地域医療における加算としてどのような展望が待ち受けているのでしょうか?私個人での予測も踏まえて少し考えてみたいと思います。

※あくまで私見も含めた内容です!

①点数の引き上げ(少なくとも減算はされない)と算定施設の増加

まず考えられるのは、点数の引き上げは今回の改訂のみではないという点です。

今後も超高齢社会の影響は大きな課題となり続けます。超高齢社会とは、65歳以上の高齢者割合が人口の21%を超えた状態で、本邦では2025年には約30%まで上昇することが予想されています。加えて、”2025年問題”も現在では騒がれておりますが、これは団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)に到達することで、医療費、介護費、薬剤費等のさらなる増大を引き起こし、少子化による労力不足も相まって国の経済に大きな打撃を与えることが危惧されています。

これを切り抜けるための施策の一つとして、いかに医療を効率的に提供できるかというところが中心的な論点となっています。現行の調剤報酬においても、地域での多職種連携を強化することで効率化を図ろうとしている意図はビギナー薬剤師の私でも容易に汲み取れます。こうしたことから、連携強化に参画する施設をより多く増やすべく、点数の引き上げはまだ終わりではない、少なくとも減算はされないだろうと考えている方も多いのではないでしょうか。

②施設基準の強化

二つ目に考えられることは、施設基準がより強化されることです。

特にオンラインシステムは非常に充実している世の中である以上、ICTを活用した内容がさらに盛り込まれてくることは自然の流れだと思います。これにより、患者さんへの服薬指導だけでなく、医療施設・医療従事者同士の連携も効率化を図る内容となっていくかもしれません。その礎として、現在段階的に改定が行われているDX加算との絡みも含まれてくる可能性も考えられます。マイナンバー紐づけによる情報共有の簡易性・重要性を謳ったものに改訂されれば、いろいろと辻褄が合うような気もします。

③研修制度の義務化

最後に研修制度の厳格化に係る改訂です。

現行の要件では、例えば災害時の対応に関する研修は”年1回程度参加することが望ましい”との文言がありますが、これが義務化されることなんかもある気がします。その他の研修参加頻度も、より回数を増やす方向に動くことが考えられますが、これは現場から批判が出そうなので可能性としてはあまり高くはなさそうですね(笑)

色々調べた結果、私なりにまとめた連携強化加算の将来展望ですがいかがですかね?他にも面白い意見があれば、コメントなどで是非ご教示いただけると幸いです。

とまあ本記事を書いている中で、私もかなり頭の中が整理できました。まだまだ整理できていないものも山のようにあるので、これからも他の加算についての内容や、改訂があれば都度内容のアップデートをしていきたいと思います。読者の皆様におかれましても、加算の取り漏れ対策に当ブログをお役立ていただけましたら幸いです!