生活習慣病の中でもメジャーな高血圧症。治療薬としてこのブログで最初に勉強しようと思ったのはカルシウム拮抗薬です。高血圧治療の代表格のような薬剤ということもあり、知ってるようで意外と奥が深い種類や特徴について勉強録を作成します!!

高血圧治療におけるカルシウム拮抗薬の役割と種類

カルシウム拮抗薬の基本知識

カルシウム拮抗薬(カルシウムブロッカー)は、高血圧や狭心症の治療に用いられるとてもメジャーな薬剤ですね!これらの薬は、ジヒドロピリジン系(DHP)やフェニルアルキルアミン系(PAA)、ベンゾチアゼピン系(BTZ)に分類されており、血管のカルシウムチャネルを阻害することで、血管を拡張させて降圧作用を発揮します。また、心臓や交感神経に働きかけ心拍数を低下させるなど、心血管系疾患に関して非常に重要な役割を担っています。

例えば、有名なDHPではアムロジピンやニフェジピン、シルニジピンなどの薬剤が挙げられ、これらは臨床において中心的な薬剤になっています。一方で、浮腫や不整脈などの副作用が報告されることもあるので、使用にあたっては注意が必要です。

その他、PAAには心筋選択制の高いベラパミル、BTZには冠動脈を主に拡張するジルチアゼムが該当します。

高血圧治療におけるアプローチとして、カルシウム拮抗薬は非常に有用な薬剤という認識です!

L型、T型、N型のCaチャネルの違いとは?

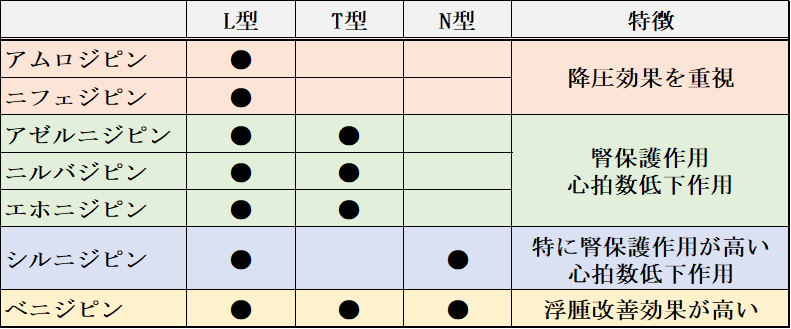

Caチャネルには、L型、T型、N型の3種類のサブタイプがあり、心臓や血管機能において異なる役割を果たす重要な構造です。3種類の特徴を覚えるのって結構大変ですが、一つ一つ確認していきます!🤔

まず、L型チャネルは心筋や血管平滑筋に存在し、カルシウム拮抗薬といえば基本的にこのサブタイプに対する親和性を持っています。高血圧や狭心症治療に用いられる薬剤のターゲットとなり、この作用により血圧を低下させることが可能です。

(例:アムロジピン、ニフェジピン)

一方、T型チャネルは血管平滑筋の他に、交感神経や心筋、腎臓等にも存在しており、これを拮抗することで血管拡張の他に心拍数の低下やアルドステロン分泌低下作用が期待できます。

(例:アゼルニジピン、ニルバジピン、エホニジピン)

N型チャネルは、神経終末での機能が主で、神経伝達物質の放出に関連しています。特に交感神経終末に多く存在しているので、血圧、心拍数にとても関りが深いです。

また、腎臓の輸出細動脈・輸入細動脈にも存在しているので、糸球体内圧の上昇を抑える効果もあり、腎保護作用が期待できます。

(例:シルニジピン)

その他Ca拮抗薬:ベニジピン(L型+T型+N型 全てのサブタイプを拮抗する)

薬剤ごとの効果の詳細と使い分け

ジヒドロピリジン系(DHP)

臨床での使い分けには、サブタイプの特徴を考慮した使い分けが必要ですね!

例えば、アムロジピンやニフェジピンは降圧効果に特化したL型チャネルへの親和性が高く、降圧効果をより重視する場合に使用されます。一方で、腎保護作用は認められないため、血圧低下による糸球体内圧の上昇の副作用が現れることがあります。

T型チャネルやN型チャネルは、血管を直接拡張させることに加え、心拍数の上昇を抑えたり腎保護作用も持ち合わせているため、アゼルニジピンやニルバジピン、シルニジピンといった薬剤は、腎機能が低下している場合や狭心症、不整脈の治療などにも有効です。特にシルニジピンは、腎保護作用が高い薬剤として知られており、これらの薬剤は反跳性頻脈を起こしずらい薬剤として使われています。

その他、上記3つのサブタイプすべてに親和性を示すカルシウム拮抗薬としてベニジピンがあります。ベニジピンは、その特徴から浮腫の改善効果が高く、心臓・腎臓の保護作用が期待される薬剤です。

こうした各薬剤の特徴から、L型チャネルの影響による副作用が現れた場合などに別のサブタイプに関するカルシウム拮抗薬に変更したり、患者さんの状態に合わせた薬剤選択がされています。

フェニルアルキルアミン系(PAA)、ベンゾチアゼピン系(BTZ)

PAAに該当するベラパミルは、血管を拡張させる作用の他、心筋選択制が高く心臓の興奮を抑えることで頻脈性不整脈や狭心症、心筋梗塞などに効果を示す薬剤です。動機を感じた時に頓服で処方されることもある特徴的な薬剤です。

注意点として、低心機能の場合の投与はそれを助長してしまうことで徐脈、房室ブロック(心房→心室への電気信号が遮断された状態)を引き起こす可能性があるため、定期的に心電図検査の実施が重要となります

BTZのジルチアゼムは、DHPとPAAの両方の特徴を持つ薬剤であり、狭心症や不整脈などにも幅広く使用されており、特に冠攣縮性狭心症においては第一選択となる薬剤です。

併用禁忌について

併用禁忌に関しては、患者さんの健康を考慮する上で非常に重要なテーマです。今一度、私も意識を向けることを目的に簡単にまとめさせていただきます!

代表的なものといえば、グレープフルーツジュース(GFJ)なんかが有名ですね。GFJはアムロジピンやニェジピンなどのカルシウム拮抗薬に限らず、CYP3A4による代謝が主な薬剤と飲み合わせが悪いです。理由はCYP3A4を阻害することによるクリアランスの低下です。結果として血圧の急な上昇を引き起こす可能性があるので併用注意となります。その他、アゾール系抗真菌薬やHIVプロテアーゼ阻害薬等との併用も、CYP3A4に関するチェック項目として目を光らせておく必要がありますね。

しかし、カルシウム拮抗薬を飲んでる患者さんに「GFJを絶対飲まないでください!」というのも、実はあまりお勧めできる指導ではないようです。

例えば、GFJを元々飲み続けている人にカルシウム拮抗薬が処方された場合、それで血圧がコントロールできたのであればそのままでいいと判断される医師もおりますし、GFJの摂取を止めさせることでむしろ降圧効果を邪魔してしまう結果にも繋がります。

それぞれの患者さんに併せた薬剤選択を手助けするのも、薬剤師の存在意義なんだと感じている今日この頃です💦

まとめ

第一回目の投稿として、知っているようで奥が深いカルシウム拮抗薬についての勉強録を作成させていただきました。特にポイントは下記かなと思います。

初めての投稿で、まだまだ稚拙な部分が多々あると思いますが、今後も知識レベルのアップデートを行い、より質の高い内容を精査していきたいと思います!!

- カルシウム拮抗薬は大きくDHP・PAA・BTZの三つに分類される

- DHPは3種類のサブタイプ(L型・T型・N型)が存在し、薬剤により各サブタイプへの親和性が異なる

- ベニジピンは3種類のサブタイプへの親和性が確認されており、浮腫改善効果や心臓・腎臓への保護作用が強い

- PAAやBTZは狭心症や不整脈治療において、広く活躍できる

- CYP3A4に関連するGFJやアゾール系抗真菌薬との飲み合わせは、”併用注意”、または”禁忌”に該当するが、患者に併せた薬剤選択を行う必要がある。