こんにちは!ファマステです!!

今回のテーマは、生活習慣病の中でもとても身近な脂質異常症治療薬、スタチン系薬剤について触れていきたいと思います。これまた処方患者も多くて触れる機会も多い薬剤なので、私は知った気になっていましたが、改めて思い返すと気付き点も多い薬剤かと思います。いざという時の記憶を掘り返すためにも、勉強録を作成します!

脂質異常症の基礎知識と診断基準

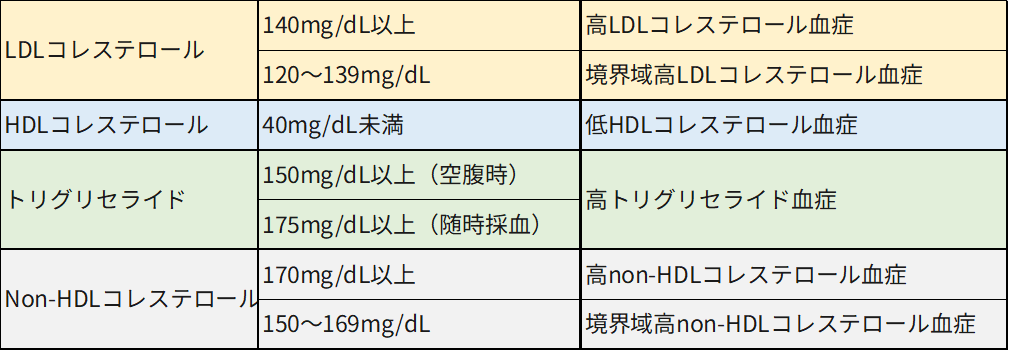

脂質異常症は、LDLコレステロールが高い状態(140mg/dL以上)や、 HDLコレステロールが低い状態(40mg/dL未満)ですね。最近の研究では、糖尿病や高血圧といった他の生活習慣病と関わりが深く、動脈硬化や心筋梗塞といった循環器系へのリスク増加の要因となります。そんな脂質異常症の診断基準には、血中の脂質値などに気を配る必要があります。

ほとんどの場合、健康診断を通じて脂質異常症のスクリーニングを行っておりますが、まず第一の目標値は、LDLコレステロールが140 mg/dL以上にならないようにすることだそうです。理由としては、メタボリックシンドロームの有無に関係なく、LDLコレステロール単独でも強力に動脈硬化を進行させる可能性があるからだそうです。日本では、高齢者やがん治療を受けている患者さんで、その頻度が高くなっているようです。

脂質異常症の定義と種類

脂質異常症は、その名の通り血中のコレステロールや中性脂肪等が基準値から外れている状態を指すものです。主にLDLコレステロールに注意が必要ですね。 脂質異常症には大きく分けて2つの種類がありますが、一つは原発性(遺伝的要因が強いタイプ)、もう一つは二次性(生活習慣やその他疾患が原因)が知られています。具体的には、生活習慣病の一種なので偏食、運動不足が影響しており、総コレステロール(LDL+HDL+1/5×TG)の基準値(140-199mg/dl)によっても評価されています。

脂質異常症が引き起こす健康リスクについて

脂質異常症の厄介なところは、心血管疾患の原因の一つであるにも関わらず、自覚症状がほとんどないため患者さんのアドヒアランスが低下しやすい点にあります。たまに患者さんから聞く話として、「ずっと飲んでるしもう良いかなと思って飲むの止めたんだけど、久々検査したらすごい数値になってたよ。」という場面に遭遇します。このように、自己判断で服用を止めてしまう傾向のある方へは、特に理解してほしいなと思ってます。

先にも述べた通り、LDLコレステロール単独でも動脈硬化や心筋梗塞のリスクへの寄与はとても大きく、血管内膜に蓄積することによって動脈壁の肥厚や硬化(アテローム硬化)を引き起こします。これが血流を抑制して、心血管障害へと発展していきます。日本でも、LDL高値の症例は多く見られ、高血圧や糖尿病との合併も問題視されていますね。

一方で、中性脂肪は体を動かすためのエネルギー源となりますが、過剰に摂取されているとそれを消費しきれず脂肪として蓄積されます。また、LDLコレステロールの血管壁への蓄積を助ける作用もあり、加えてHDLコレステロールの低下を招きます。健康面で見れば中性脂肪とLDLコレステロールは最悪の組み合わせですね。

脂質異常症のリスク管理の基本

リスク管理については、一次予防(将来的な脂質異常を予防)、二次予防(脂質異常患者の進行や再発を予防)がありますが、いずれも生活習慣と食生活の是正が基本です!(ガイドラインでも定められてます)

その上で、薬物治療の投与が考慮されるべきであり、「薬を飲んでいるから食事は制限しなくて大丈夫!」という訳では決してないということを、患者さんには指導していきたいですね。

食事療法としては、当然、コレステロールや飽和脂肪酸を含む食物(肉の脂身、内臓、皮、乳製品、卵黄)、トランス脂肪酸を含む菓子類、加工食品等を控えて従来の日本食を基本とするのが良いみたいです。最近はおいしいものが増えて、日本食ばかりでは私も物足りなく感じると思いますが、”基本の食事を変える”という意識だけでも改善はみられるのではないかと思ってます。

あとは無理のない範囲での運動を続けることが重要です。例えば、日本動脈硬化学会によると”話しながら継続して実施できる運動(有酸素運動)”は、血圧上昇も軽度かつ体の負担も少なく効果的だそうです。逆に”激しい運動”を長時間行うことの有益性は報告されていないようです(短時間&高強度トレーニングは有効である模様→体力ある人限定)¹⁾。

個々の体力に合わせた強度で運動することが重要とのことなので、最初は緩やかなものから少しずつ強度を調整する方法を患者さんと相談していきたいです。

スタチン系薬剤の基本

それでは、今回のテーマである”スタチン系薬剤”についてです!

スタチンの作用メカニズムは、肝臓においてアセチル-CoAから生成されたHMG-CoAが、コレステロールの原料となるメバロン酸に変換されるのを抑制(HMG-CoA還元酵素阻害作用)することにあります。メバロン酸は、一日の中で朝よりも夜以降に生合成が亢進するとの報告もあり、そういった理由から夕食後の投与が好ましい場合も多々あります。

その他にも、肝臓のLDL受容体の合成を促進させLDLの代謝亢進を促したり、HDLの増加を助ける作用も報告されています。これらの作用と、生活習慣の改善を併せることで、より十分な効果が発揮されるでしょう。

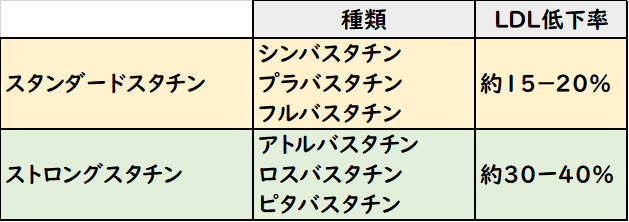

また、その効果の強さによっても”スタンダードスタチン”と”ストロングスタチン”に分類されており、それぞれのLDLを低下させる割合としては、前者が約15-20%、後者が約30-40%とも言われています。

一方で副作用としては、消化器症状や皮膚掻痒感等の軽微なものだけでなく、肝障害、頻度は少ないけれど非常に注意が必要な横紋筋融解症、重症筋無力症といったものがあることも有名です。

脂質異常症におけるスタチンの使い分けと治療法

では、スタチンは医療現場でどういう風に使い分けられているんでしょうか?

①スタンダードスタチンかストロングスタチンか

まずは、下記を目安にスタンダードにするかストロングにするかを決定していくことが、重要なようです。

スタンダードスタチン

- 一次予防としての服用

- 基礎疾患(糖尿病、冠動脈疾患等)がない場合のコントロール

ストロングスタチン

- 基礎疾患(糖尿病、冠動脈疾患等)があり、管理目標値を低めに設定している

- なるべく早くコレステロールを下げたい

- スタンダードではコントロールできていない

②水溶性か脂溶性か

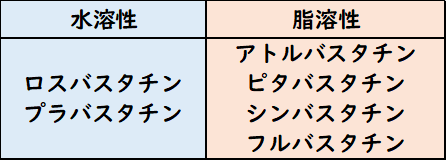

スタチン系は、強さ以外に水溶性か脂溶性かに分類される薬剤でもあります。普段意識して投薬していなかったのですが、これを機に投薬時の意識の幅を広げていけたらと思います。

水溶性スタチン

水溶性スタチンは、脂溶性よりも副作用が少ないという見方されますが、その分作用の強さも弱くなってしまうようです。しかし、代謝経路が肝臓だけでなく尿中排泄(約10%程)も見られるため、肝機能障害患者などでも選択の余地が生まれるというメリットもあります。

脂溶性スタチン

脂溶性スタチンは、その物性から様々な組織への分布が確認されており、水溶性と比べるとコレステロールの低下作用は強くなります。そのため、コレステロールの管理目標値が低い患者さんへ選択されることが多い薬剤です。一方で、副作用は水溶性よりも頻度が高くなるため、定期的な血液検査(CK値やミオグロビン値等)が必要です。

その他、コストパフォーマンスや使いやすさによっても選択肢は広がります。例えば、アトルバスタチンは比較的副作用が少なく、糖尿病のリスクを考慮する際にも注目され、シンバスタチンはコストパフォーマンスがよく広く使用されているなどです。

このようにして使い分けられるスタチン系薬剤ですが、ガイドラインにおいては第一選択薬としても知られている薬剤です。このスタチンを最大耐用量使ってもコントロール不十分な場合、エゼチミブ(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)との併用が推奨されています。

エゼチミブが適応とならない場合や期待した効果が得られなかった場合、PCSK9阻害薬やプロブコールとの併用を行い、管理目標値を目指していくこととなりますが、いずれにしてもスタチン系が基本薬剤として挙がってくることが重要ですね。

コレステロールを下げ過ぎても大丈夫?

スタチンによる治療の目標値は、特に心筋梗塞や動脈硬化のリスクを低下させることが重視されています。一方で、悪玉といえどLDLコレステロールを下げ過ぎることはないか不安になる患者さんもいらっしゃるかと思います。確かにLDL自体の役割として、ホルモンや胆汁酸の生成、血管壁の構成等に関わる必要な要素であることは間違いありません。しかし最近の研究では、”The lower , the better”という概念、いわゆるコレステロールを下げれば下げるほど良いという考えが根付いてきているようです。結果として、副作用が増えることなく心血管リスクや脳卒中リスクを低減する可能性も示唆されています。その為、忍容性が認められる最大投与量でスタチンを用いて脂質管理するケースも増えているかと思います。

スタチン治療における注意点と禁忌

スタチン治療には注意点や禁忌がいくつかあります。まず、糖尿病のある方には注意が必要です。

生活習慣病の患者さんは、糖尿病と脂質異常が合併していることはよく良くありますが、スタチンの副作用として、血糖値の上昇が報告されています。また、腎臓機能に影響を与えることもあるため、糖尿病合併症の一つである腎機能障害へも気を配っていく必要がありますね。

次に言わずもがなと思いますが、筋肉痛や脱力感等、横紋筋融解症の副作用はとても有名なので、現役の薬剤師さんも意識をして患者さんの状態を観察されていることも多くあると思います。これは是非とも注意をしたい症状ですが、頻度としては0.001%~0.1%と極めて稀な副作用となります。そのことをしっかりと患者さんに説明して、服薬の恐怖からくるアドヒアランスの低下を引き起こさないよう、指導を工夫していきたいですね。

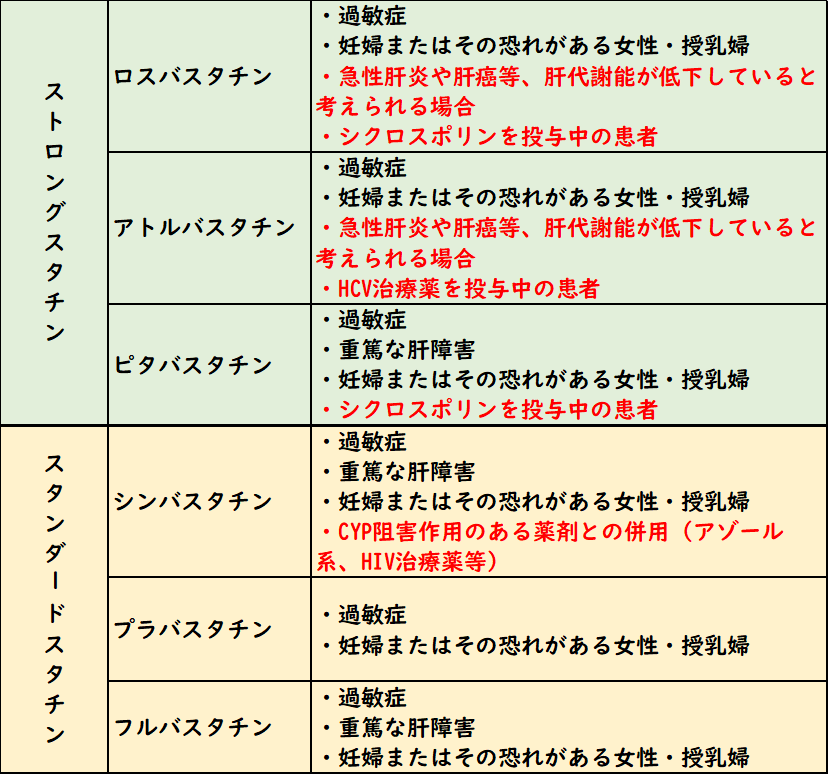

禁忌については、各薬剤のものを表にまとめました。過敏症や妊婦さんへの投与など基本的な内容は共通しておりますが、内臓機能や飲み合わせによる影響で、赤文字のように特徴的な禁忌が含まれることもあるので、ここも注意していきたいところです。

飲み合わせについては、併用注意薬剤としてフィブラート系薬剤やニコチン酸製剤(トコフェロールニコチン酸エステル等)などが挙げられます。理由としては、互いに横紋筋融解症の副作用を持っており、その発現リスクを高め合ってしまうからです。他にも、抗菌薬やグレープフルーツジュース(GFJ)との併用も、CYP阻害作用による血中濃度上昇の懸念から避けることが望ましいです。

改めてスタチン系について触れる機会を設けると、忘れていることや普段意識していないことを再認識できて、生活習慣病の管理が如何に重要かを意識させられます。自覚症状のない脂質異常症だからこそ、しっかりと患者さんをサポートできるよう知識習得に励んでいきたいと思います😄